Basalzellkarzinom – Ursachen, Symptome, Therapie

Das Basalzellkarzinom (Basal cell carcinoma, BCC, auch Basaliom)

ist das häufigste maligne Hauttumorgebilde und macht etwa 75–80 % aller Hautkrebsfälle aus. Es entsteht aus den Basalzellen der Epidermis – der untersten Schicht der Haut, die für deren Regeneration verantwortlich ist. Das Basalzellkarzinom zeichnet sich durch langsames Wachstum und eine äußerst geringe Neigung zur Metastasierung (Ausbreitung auf andere Organe) aus, kann jedoch lokal invasiv wachsen und umliegendes Gewebe wie Muskeln, Knorpel und Knochen zerstören. Dies macht es zu einer Erkrankung, die trotz ihres vergleichsweise günstigen Verlaufs im Vergleich zu anderen Krebsarten rechtzeitige Aufmerksamkeit erfordert.

In diesem Artikel beleuchten wir detailliert die Pathogenese des Basalzellkarzinoms, seine Epidemiologie, klinischen Erscheinungsformen, histologischen Merkmale, Risikofaktoren, Diagnosemethoden, Behandlungsoptionen, möglichen Komplikationen sowie Präventionsstrategien.Basalzellkarzinom (Basaliom) zeichnet sich durch eine extrem geringe Neigung zur Metastasierung aus (Häufigkeit unter 0,1 %), was es deutlich von Melanomen oder Plattenepithelkarzinomen der Haut unterscheidet. Die Hauptgefahr dieser Tumoren liegt in ihrer Fähigkeit zur lokalen Invasion. Ausgehend von der Basalschicht der Epidermis kann das Basaliom aggressiv in die Dermis, das Unterhautfettgewebe, Muskeln, Knorpel und sogar Knochen eindringen, insbesondere in anatomisch komplexen Regionen wie der Umgebung von Augen, Nase oder Ohren, wo die Nähe zu wichtigen Strukturen und der begrenzte Raum das Problem verschärfen. Dieser Prozess wird durch die Produktion von Enzymen wie Matrix-Metalloproteinasen (z. B. MMP-2 und MMP-9) durch die Tumorzellen ermöglicht, die die extrazelluläre Matrix, einschließlich Kollagen, abbauen und dem Tumor ermöglichen, sich in das umliegende Gewebe "vorzuarbeiten". Aufgrund des langsamen Wachstums und der Seltenheit von Metastasen wird das Basaliom von Patienten oft unterschätzt, was zu einer späten medizinischen Konsultation führt, wobei es in fortgeschrittenen Stadien erhebliche kosmetische und funktionale Defekte verursachen kann, insbesondere im Gesicht.

Was ist ein Basalzellkarzinom und wie entsteht es?

Pathogenese des Basalzellkarzinoms (Basaliom)

Die Pathogenese des Basalzellkarzinoms (Basalzellkrebs der Haut) ist ein mehrstufiger Prozess, bei dem biologische Veränderungen auftreten, die zu einem unkontrollierten Wachstum der Basalzellen der Epidermis führen. Die Hauptmechanismen umfassen genetische Mutationen und die Einwirkung äußerer Faktoren, insbesondere ultravioletter (UV-) Strahlung.

Hauptmechanismen der Pathogenese

1. Genetische Mutationen

Genetische Störungen spielen eine Schlüsselrolle in der Entwicklung des Basalioms. Die wichtigsten Mutationen betreffen folgende Gene:

Gen PTCH1: Dieses Gen kodiert das Protein Patched-1, das am Signalweg Hedgehog (SHH) beteiligt ist. Dieser Signalweg reguliert die Proliferation und Differenzierung von Zellen. Mutationen in PTCH1 inaktivieren es, wodurch die Hemmung des Onkogens SMO (Smoothened) aufgehoben wird. Infolgedessen beginnen die Basalzellen, sich unkontrolliert zu teilen.

Gen TP53: Kodiert das Protein p53, bekannt als „Wächter des Genoms“. Es ist verantwortlich für die DNA-Reparatur und die Auslösung von Apoptose (programmierter Zelltod) bei Schäden. Mutationen in TP53 stören diese Schutzmechanismen, was es geschädigten Zellen ermöglicht, zu überleben und sich zu vermehren.

2. Ultraviolettstrahlung (UV)

Langfristige Exposition gegenüber UV-Strahlung, insbesondere UV-B, ist der Hauptrisikofaktor von außen. UV-Strahlung verursacht:

DNA-Schäden, die zu Mutationen in den Genen PTCH1 und TP53 führen.

Aktivierung von Signalwegen (z. B. MAPK oder PI3K/Akt), die die Zellproliferation verstärken.

3. Zusätzliche Faktoren

Immunsuppression: Eine Schwächung des Immunsystems (z. B. bei Patienten nach Organtransplantationen) erhöht das Risiko für die Entwicklung eines Basalioms, da das Immunsystem anomale Zellen nicht effektiv beseitigen kann.

Genetische Prädisposition: Zum Beispiel das Gorlin-Goltz-Syndrom – eine erbliche Erkrankung, die mit einer Mutation in PTCH1 verbunden ist. Bei solchen Patienten treten Basaliome in jungem Alter auf und sind häufig multiple.

Entwicklungsstadien des Basalioms

Die Pathogenese kann in mehrere Stadien unterteilt werden:

Initiierung: Unter dem Einfluss von UV-Strahlung oder anderen Karzinogenen entstehen in den Basalzellen primäre Mutationen (PTCH1, TP53).

Promotion: Die Aktivierung von Signalwegen, insbesondere Hedgehog, fördert die unkontrollierte Zellproliferation.

Progression: Die Anhäufung zusätzlicher Mutationen und Störungen der Apoptose führen zum Tumorwachstum. Obwohl das Basaliom selten metastasiert, kann es in umliegendes Gewebe eindringen.

Die Pathogenese des Basalioms ist ein komplexer Prozess, der auf Mutationen in Schlüsselfaktoren (PTCH1, TP53) basiert, die vorwiegend durch UV-Strahlung verursacht werden, sowie auf Störungen in der Regulation von Zellwachstum und Differenzierung. Zusätzliche Faktoren wie Immunsuppression und genetische Prädisposition tragen ebenfalls zu seiner Entwicklung bei.

Epidemiologie

Das Basalzellkarzinom ist ein globales Gesundheitsproblem, wobei die Inzidenz je nach Region variiert:

Häufigkeit: Die höchste Inzidenz wird in Ländern mit hoher Sonneneinstrahlung beobachtet, wie Australien (über 1000 Fälle pro 100.000 Einwohner jährlich), die USA und südeuropäische Länder. In Deutschland variieren die Daten, doch es stellt einen bedeutenden Anteil an onkodermatologischen Erkrankungen dar.

Alter: Am häufigsten wird es bei Menschen über 50 Jahren diagnostiziert, obwohl in den letzten Jahren ein Anstieg bei jüngeren Patienten zu verzeichnen ist, vermutlich aufgrund der Popularität von Solarien.

Geschlecht: Männer sind häufiger betroffen als Frauen (Verhältnis ca. 1,5:1), möglicherweise durch berufliche Tätigkeiten im Freien bedingt.

Ethnische Zugehörigkeit: Personen mit heller Haut (Fototypen I–II nach Fitzpatrick) haben ein deutlich höheres Risiko, während bei Menschen mit dunkler Haut das Basalzellkarzinom extrem selten ist.

Exogene Risikofaktoren für das Basalzellkarzinom

Exogene Risikofaktoren für das Basalzellkarzinom sind äußere Einflüsse aus der Umwelt, die zur Entstehung dieser Erkrankung beitragen. Sie spielen eine Schlüsselrolle in der Pathogenese, insbesondere durch Schädigung der DNA von Hautzellen. Hier sind die wichtigsten exogenen Faktoren:

1. Ultraviolettstrahlung (UV):

Der bedeutendste exogene Faktor. Quellen können Sonnenlicht oder künstliche UV-Strahlung (Solarien) sein.

UV-B-Strahlen (290–320 nm) dringen in die Epidermis ein und verursachen direkte DNA-Schäden (z. B. Bildung von Pyrimidindimeren), die zu Mutationen in Genen wie PTCH1 und TP53 führen.

Chronische Exposition (z. B. bei Menschen, die im Freien arbeiten) ist gefährlicher als episodische intensive Sonnenbrände.

2. Ionisierende Strahlung:

Längere oder wiederholte Exposition gegenüber Strahlung, z. B. durch Strahlentherapie bei der Behandlung anderer Erkrankungen (Schilddrüsenkrebs, Lymphome), kann ein Basalzellkarzinom 10–20 Jahre nach der Bestrahlung auslösen.

Dies ist auf die Anhäufung von DNA-Schäden in Hautzellen im bestrahlten Bereich zurückzuführen.

3. Chemische Karzinogene:

Kontakt mit bestimmten Substanzen erhöht das Risiko:

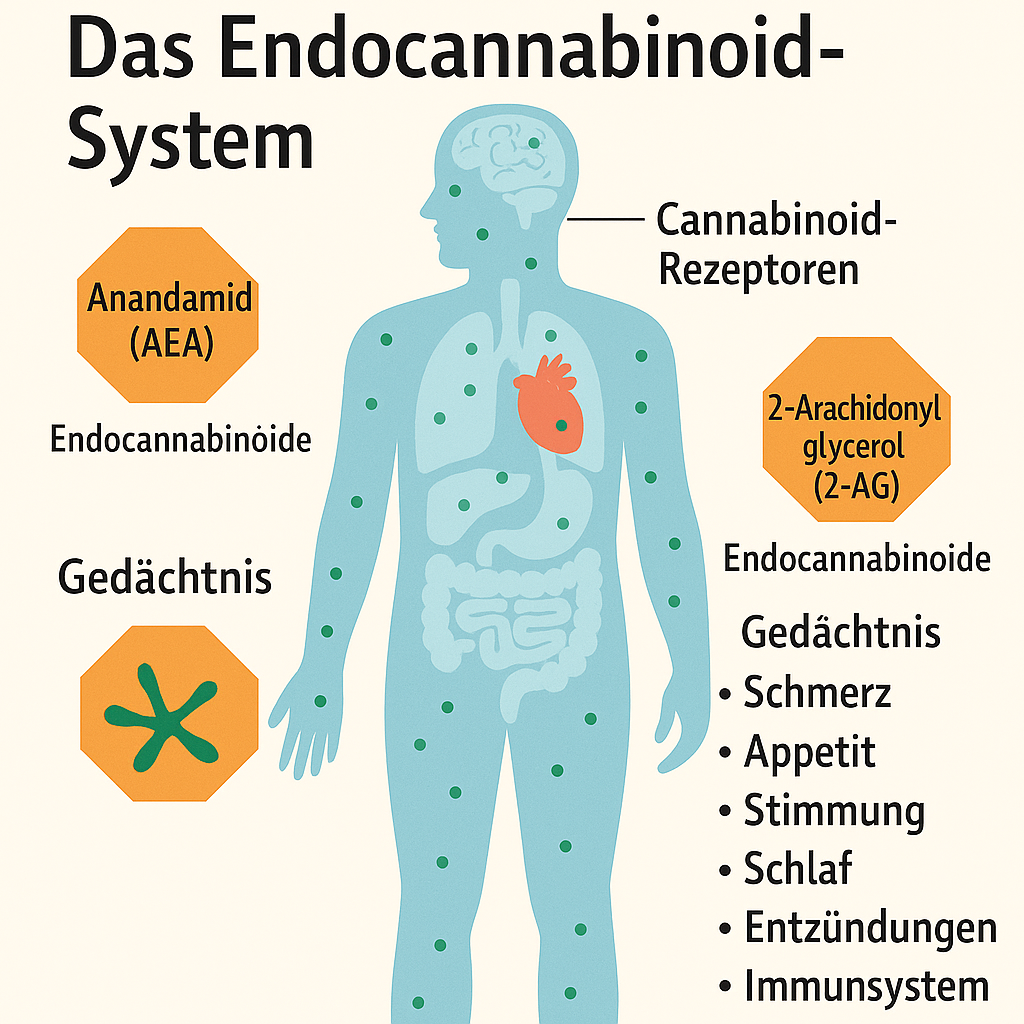

Medizinisches Cannabis wird zunehmend für seine potenziellen therapeutischen Eigenschaften in verschiedenen medizinischen Bereichen untersucht, einschließlich der Onkologie.

Einige vorläufige Studien und theoretische Überlegungen legen nahe, dass Cannabis möglicherweise bestimmte Vorteile bieten könnte, wie zum Beispiel:

Antiproliferative Wirkung: Einige Cannabinoide haben in Laborstudien gezeigt, dass sie das Wachstum von Krebszellen hemmen können. THC und CBD, die zwei Hauptkomponenten von Cannabis, haben in verschiedenen Krebszelllinien, einschließlich einiger Hautkrebsarten, antiproliferative Eigenschaften gezeigt.

Entzündungshemmung: Cannabis besitzt entzündungshemmende Eigenschaften, die theoretisch helfen könnten, die mit Krebs verbundene Entzündung zu reduzieren.

Schmerzmanagement: Cannabis ist bekannt dafür, dass es bei der Schmerzlinderung helfen kann, was für Patienten mit fortgeschrittenen oder chirurgisch behandelten Basalzellkarzinomen von Nutzen sein könnte.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Anwendung von medizinischem Cannabis in der Krebsbehandlung gut überwacht werden sollte und Teil einer umfassenden Behandlungsstrategie sein muss. Da die Forschung in diesem Bereich noch in den Anfängen steckt, sollten Patienten, die sich für die Verwendung von medizinischem Cannabis interessieren, dies unbedingt mit ihrem behandelnden Arzt besprechen, um eine sichere und angemessene Behandlung zu gewährleisten.

Autorin: Dr.med Olena Orlova