Posttraumatische Belastungsstörung

Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) stellt eine der herausforderndsten psychischen Erkrankungen dar, die nach der Konfrontation mit traumatischen Ereignissen auftreten kann. Diese Störung beeinflusst nicht nur das psychische, sondern auch das physische und soziale Leben der Betroffenen auf tiefgreifende Weise. In diesem umfassenden Artikel werden wir die Komplexität von PTBS untersuchen, von den neurobiologischen Mechanismen bis hin zu den kulturellen Unterschieden in der Reaktion auf Trauma.

Ursachen und Risikofaktoren

Traumatische Ereignisse, die PTBS auslösen können, sind:

Militärische Einsätze: Soldaten, die in Kriegsgebieten dienen, sind besonders gefährdet.

Gewalterfahrungen: Dies umfasst sexuelle Gewalt, körperliche Misshandlungen, und häusliche Gewalt.

Katastrophen: Naturkatastrophen wie Erdbeben oder technische Katastrophen wie Industrieunfälle.

Plötzliche Verluste: Der unerwartete Tod eines nahen Angehörigen oder Freundes.

Medizinische Traumata: Schwere Krankheiten oder medizinische Eingriffe.

Risikofaktoren

Genetische Prädisposition: Es gibt Hinweise darauf, dass eine gewisse genetische Veranlagung das Risiko erhöht.

Frühere Traumata: Personen, die bereits traumatische Erfahrungen gemacht haben, sind anfälliger für PTBS.

Mangelnde Unterstützung: Wenig soziale Unterstützung nach einem Trauma kann die Entwicklung von PTBS begünstigen.

Personenbezogene Faktoren: Alter, Geschlecht (Frauen sind häufiger betroffen), und persönliche Bewältigungsstrategien.

Neurobiologie von PTBS

Die Entwicklung von PTBS ist mit Veränderungen im Gehirn und in den neurobiologischen Systemen verbunden:

Amygdala: Diese Hirnregion, die für die Verarbeitung von Angst und Emotionen zuständig ist, kann bei PTBS-Patienten überaktiv sein.

Hippocampus: Ein kleiner Hirnteil, der für das Gedächtnis verantwortlich ist, kann bei PTBS schrumpfen, was zu Gedächtnisproblemen führt.

Präfrontaler Kortex: Beeinflusst Entscheidungsfindung und Impulskontrolle, kann bei PTBS weniger aktiv sein.

HPA-Achse: Dysregulation in dieser Stressreaktionsachse führt zu einem erhöhten Stressniveau.

Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)

Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zeichnet sich durch ein breites Spektrum von Symptomen aus, die das Leben der Betroffenen erheblich beeinflussen können. Diese Symptome sind im DSM-5 (Diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Auflage) in vier Hauptkategorien klassifiziert. In diesem Abschnitt werden wir jede Kategorie genauer betrachten:

1. Wiedererleben des Traumas (Intrusionen)

Flashbacks: Plötzliche, lebendige Erinnerungen an das traumatische Ereignis, die so realistisch erscheinen können, dass die Person das Gefühl hat, das Ereignis wieder zu erleben. Dies kann ohne sichtbare Auslöser oder als Reaktion auf etwas, das an das Trauma erinnert, auftreten.

Albträume: Wiederkehrende Träume, die mit dem traumatischen Ereignis verbunden sind und starke Angst, Schrecken oder Unruhe hervorrufen. Diese Träume können genaue Wiedergaben der Ereignisse oder symbolische Bilder sein, die mit dem Trauma verknüpft sind.

Aufdringliche Erinnerungen: Unerwartete und oft unerwünschte Gedanken oder Bilder des Traumas, die ohne Vorwarnung im Kopf auftauchen und die Konzentration oder tägliche Aktivitäten stören.

Physiologische Reaktionen: Intensive körperliche Empfindungen (z.B. beschleunigter Herzschlag, Schwitzen, Zittern) als Reaktion auf Auslöser, die an das Trauma erinnern.

2. Vermeidung

Vermeidung von Gedanken oder Gefühlen: Bewusste oder unbewusste Bemühungen, Gedanken, Gefühle oder Gespräche, die mit dem Trauma verbunden sind, zu vermeiden. Dies kann die Unterdrückung von Erinnerungen oder Emotionen beinhalten.

Vermeidung äußerer Erinnerungen: Betroffene versuchen, Orte, Menschen, Aktivitäten oder Situationen zu meiden, die Erinnerungen an das traumatische Ereignis hervorrufen könnten. Dies kann zur Änderung von Routen, zum Verzicht auf bestimmte Aktivitäten oder sogar zum Umzug führen.

3. Negative Veränderungen in Gedanken und Stimmung

Depressive Symptome: Anhaltendes Gefühl von Traurigkeit, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit oder Anhedonie (Unfähigkeit, Freude zu empfinden).

Negative Überzeugungen über sich selbst oder die Welt: Entwicklung von Überzeugungen wie "Ich bin schlecht", "Die Welt ist gefährlich" oder "Niemandem kann man vertrauen", was zu sozialer Isolation führen kann.

Emotionale Distanz: Gefühl der Entfremdung von anderen Menschen, einschließlich Nahestehenden, das sich in Verlust des Interesses an sozialen Interaktionen äußern kann.

Gedächtnisprobleme: Schwierigkeiten, wichtige Aspekte des traumatischen Ereignisses zu erinnern, oder allgemeine Probleme mit Gedächtnis und Konzentration.

Chronische Schuld oder Scham: Gefühl der Verantwortung für das, was passiert ist, oder Scham wegen der Reaktion auf die Trauma, was die Isolation verstärken kann.

4. Veränderungen in der Reaktionsfähigkeit (Erhöhte Erregung und Reaktionen)

Hypervigilanz: Dauerndes Gefühl, sich auf Gefahr vorbereiten zu müssen, was zu ständiger Wachsamkeit und Schwierigkeiten beim Entspannen führt.

Schlafstörungen: Schwierigkeiten beim Einschlafen oder Durchschlafen, häufiges Aufwachen, besonders infolge von Albträumen.

Reizbarkeit oder Wutausbrüche: Schnelle Gereiztheit sogar bei geringen Reizen, Wutausbrüche oder Aggressionen, die unangemessen für die Situation sein können.

Erhöhte Stressreaktion: Beeinträchtigung der Fähigkeit, angemessen auf Stresssituationen zu reagieren, was sich in Panikattacken oder übermäßigen Reaktionen manifestieren kann.

Konzentrationsschwierigkeiten: Unfähigkeit, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, leicht ablenkbar oder vergesslich.

Zusätzliche Aspekte

Physische Symptome: In einigen Fällen kann PTBS mit physischen Manifestationen wie chronischen Schmerzen, Kopfschmerzen oder Verdauungsproblemen einhergehen, die durch chronischen Stress und Anspannung verursacht sein können.

Selbstzerstörerisches Verhalten: In dem Versuch, mit den Symptomen umzugehen, können einige Menschen zu Alkohol, Drogen, Essstörungen oder anderen Formen selbstzerstörerischen Verhaltens greifen.

Diese Symptome können bei verschiedenen Menschen in unterschiedlichem Ausmaß und Kombinationen auftreten, was die Diagnose und Behandlung von PTBS komplex macht. Es ist auch wichtig zu beachten, dass sich die Symptome im Laufe der Zeit ändern können und einige stärker werden oder durch andere ersetzt werden können, während die Person durch verschiedene Phasen der Genesung geht.

Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)

Die Diagnose von PTBS ist ein komplexer Prozess, der eine gründliche klinische Bewertung erfordert. Sie basiert auf einer Kombination von klinischen Interviews, Selbstberichtsinstrumenten und oft auch auf der Beobachtung durch Familienmitglieder oder Freunde. Hier sind die detaillierten Schritte und Methoden zur Diagnose von PTBS:

Klinische Kriterien nach DSM-5

Das Diagnostische und Statistische Handbuch für psychische Störungen, 5. Auflage (DSM-5), stellt die allgemein anerkannten Kriterien für die Diagnose von PTBS zur Verfügung. Um die Diagnose PTBS zu stellen, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

A. Exposition gegenüber einem traumatischen Ereignis

Direkte persönliche Erfahrung eines traumatischen Ereignisses.

Zeuge eines traumatischen Ereignisses bei einem anderen Menschen.

Erfahren von traumatischen Ereignissen, die nahen Angehörigen passiert sind.

Wiederholte oder extreme Exposition gegenüber den Details traumatischer Ereignisse (z.B. Erste-Hilfe-Arbeiter).

B. Intrusionen (Wiedererleben des Traumas)

Mindestens ein Symptom aus dieser Gruppe muss vorhanden sein:

Wiederkehrende, aufdringliche Erinnerungen.

Flashbacks oder andere dissoziative Reaktionen.

Albträume.

Intense oder verlängerte psychologische Not bei Exposition gegenüber inneren oder äußeren täglichen Reizen, die an das traumatische Ereignis erinnern.

C. Vermeidung

Mindestens ein Symptom aus dieser Gruppe:

Vermeidung von Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen, die an das Trauma erinnern.

Vermeidung von Aktivitäten, Orten oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma hervorrufen könnten.

D. Negative Veränderungen in Kognitionen und Stimmung

Mindestens zwei Symptome aus dieser Gruppe:

Unfähigkeit, sich an wichtige Aspekte des Traumas zu erinnern.

Übermäßig negative Überzeugungen über sich selbst oder die Welt.

Beständige verzerrte Vorstellungen über die Ursachen oder Konsequenzen des Traumas.

Andauernde negative emotionale Zustände wie Angst, Wut, Schuld, Scham.

Bedeutend verringertes Interesse oder Teilnahme an bedeutenden Aktivitäten.

Gefühl der Entfremdung von anderen.

Unfähigkeit, positive Emotionen zu erleben.

E. Änderungen in der Reaktionsfähigkeit

Mindestens zwei der folgenden Symptome:

Reizbarkeit oder Wutausbrüche.

Selbstmordgefährdung oder selbstzerstörerisches Verhalten.

Übermäßige Wachsamkeit (Hypervigilanz).

Überreaktion auf Reize.

Konzentrationsprobleme.

Schlafstörungen.

F. Dauer der Symptome

Die Symptome müssen länger als einen Monat anhalten.

G. Funktionsstörung

Die Symptome müssen klinisch bedeutsam sein, das heißt, sie müssen das soziale, berufliche oder andere wichtige Bereiche des Lebens beeinträchtigen.

H. Ausschluss anderer Erkrankungen

Die Symptome dürfen nicht durch Substanzmissbrauch oder medizinische Erkrankungen erklärt werden.

Diagnostische Verfahren

Klinische Interviews

CAPS-5 (Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5): Ein strukturierter klinischer Interviewleitfaden, der speziell zur Diagnose von PTBS entwickelt wurde. Es bewertet die Frequenz und Intensität der Symptome.

SCID-5 (Structured Clinical Interview for DSM-5): Ein umfassendes Interview, das alle DSM-5 Diagnosen abdeckt, einschließlich PTBS.

Selbstberichtsinstrumente

PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5): Ein Selbstberichtsfragebogen, der die Symptome von PTBS nach den DSM-5 Kriterien bewertet. Kann von Patienten selbst ausgefüllt werden und bietet eine erste Einschätzung der Symptome.

IES-R (Impact of Event Scale - Revised): Ein weiteres Selbstberichtsmaß, das die subjektive Belastung durch ein bestimmtes Ereignis bewertet und spezifisch auf Intrusionen, Vermeidung und Hyperarousal fokussiert ist.

Ergänzende Bewertungen

Klinische Beobachtung: Beobachtung durch den Therapeuten oder durch Mitwirkung von Familienmitgliedern und Freunden, um das Verhalten und die Symptome im täglichen Leben zu bewerten.

Psychologische Tests: Tests zur Bewertung von Angst, Depression oder anderer komorbider Störungen, die häufig mit PTBS vorkommen.

Medizinische Untersuchungen: Um zu überprüfen, ob die Symptome durch eine physische Erkrankung verursacht werden könnten.

Herausforderungen bei der Diagnose

Komorbidität: Viele PTBS-Patienten haben zusätzliche psychische Störungen, was die Diagnose kompliziert.

Kulturelle Unterschiede: Symptome können je nach kulturellem Kontext anders interpretiert oder ausgedrückt werden.

Verschleierung durch Vermeidung: Betroffene können Symptome verbergen oder sich selbst nicht als traumatisiert erkennen.

Die Diagnose von PTBS erfordert daher oft eine mehrstufige und multidisziplinäre Herangehensweise, um sicherzustellen, dass alle relevanten Symptome erkannt und korrekt interpretiert werden.

Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)

Die Behandlung von PTBS ist ein komplexer Prozess, der verschiedene therapeutische Ansätze, medikamentöse Therapie, Unterstützung durch die Gemeinschaft und Selbsthilfe umfassen kann. Hier ist ein detaillierteres Betrachten der Methoden zur Behandlung von PTBS:

Psychotherapie

Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)

Prolongierte Exposition (PE): Diese Methode beinhaltet eine systematische Desensibilisierung durch wiederholtes Durchleben traumatischer Erinnerungen in einer sicheren Umgebung, um Angst und Vermeidungsverhalten zu reduzieren. Sitzungen können "imaginal exposure" (imaginäre Exposition) und "in vivo exposure" (reale Exposition) umfassen.

Kognitive Verarbeitungstherapie (CPT): Fokussiert sich darauf, negative Überzeugungen, die durch das Trauma entstanden sind, zu ändern. Patienten lernen, destruktive Gedanken zu hinterfragen und zu ändern, was bei der Reduzierung von Scham, Schuld und Depression hilft.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR kombiniert Elemente der kognitiven Verhaltenstherapie mit kontrollierten Augenbewegungen oder anderen Formen bilateraler Stimulation. Diese Methode hilft Patienten, traumatische Erinnerungen zu verarbeiten und ihre emotionale Wirkung zu verringern.

Narrative Expositionstherapie (NET)

Besonders nützlich für Menschen, die mehrere Traumata erlebt haben, hilft diese Therapie dabei, eine chronologische Lebensgeschichte zu erstellen, die traumatische Ereignisse in die allgemeine Lebensgeschichte integriert, was der Sinnfindung und dem Wiederaufbau dient.

Gruppentherapie

Bietet Unterstützung von Menschen, die ähnliche Traumata durchlebt haben. Gruppen können sich auf verschiedene Aspekte konzentrieren, wie das Erlernen von Bewältigungsstrategien, soziale Unterstützung und Erfahrungsaustausch.

Psychodynamische Therapie

Arbeitet mit unbewussten Prozessen und hilft, innere Konflikte und ungelöste Emotionen, die mit der Trauma verbunden sind, zu verstehen.

Medikamentöse Behandlung

Antidepressiva: SSRIs (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) wie Sertralin und Paroxetin sind die erste Wahl. SNRIs (selektive Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) wie Venlafaxin sind ebenfalls wirksam.

Prazosin: Wird verwendet, um die Häufigkeit und Intensität von Albträumen, insbesondere bei Veteranen, zu reduzieren.

Benzodiazepine: Ihre Verwendung zur PTBS-Behandlung ist umstritten wegen des Abhängigkeitsrisikos und der Möglichkeit, Symptome bei langfristiger Anwendung zu verschlimmern.

Alternative und ergänzende Methoden

Yoga und Meditation: Können bei der Stressbewältigung, Verbesserung des Schlafes und Reduzierung von Hyperaktivitäts-Symptomen helfen.

Kunst- und Musiktherapie: Diese Methoden ermöglichen es, Emotionen durch Kreativität auszudrücken, was besonders nützlich sein kann, wenn Worte nicht ausreichen.

Tiergestützte Therapie: Tiere können Komfort und ein Gefühl der Sicherheit bieten, was besonders wertvoll für Personen mit hohem Angstniveau oder Isolation ist.

Selbsthilfe und Unterstützung

Selbsthilfegruppen: Wie Veteranengruppen, Gruppen für Überlebende von Gewalt und andere Gemeinschaften können emotionale Unterstützung bieten.

Bildung und Information: Das Erlernen von PTBS und Selbsthilfetechniken kann ein Gefühl der Kontrolle über den Zustand geben.

Stressmanagement: Entspannungstechniken, Atemübungen, regelmäßige körperliche Aktivität, gesunder Schlaf und Ernährung.

Multidisziplinärer Ansatz

Beratung durch Fachleute: Zusammenarbeit mit Psychiatern, Psychologen, Sozialarbeitern, Physiotherapeuten und anderen Fachleuten für einen ganzheitlichen Behandlungsansatz.

Integration ins tägliche Leben: Unterstützung bei der Rückkehr zur Arbeit, Bildung oder sozialen Aktivität, was berufliche Rehabilitation oder Bildungsunterstützung umfassen kann.

Langfristige Behandlung und Unterstützung

Überwachung und Anpassung der Behandlung: PTBS kann sich mit der Zeit verändern, daher ist es wichtig, den Behandlungsplan regelmäßig zu überprüfen.

Prävention von Rückfällen: Arbeit an der Entwicklung von Bewältigungsstrategien und Techniken zur Symptomkontrolle in der Zukunft.

Unterstützung für Familie und Freunde: Ausbildung und Unterstützung für Angehörige, damit sie den Betroffenen besser verstehen und helfen können.

Die Behandlung von PTBS erfordert Geduld, Verständnis und oft langfristige Unterstützung. Die Effektivität der Therapie hängt von individuellen Faktoren, dem Typ des Traumas und der Verfügbarkeit von Ressourcen ab. Der Erfolg der Behandlung hängt oft nicht nur von der Symptomreduktion ab, sondern auch von der Lebensqualitätsverbesserung und dem Wiederaufbau persönlicher und sozialer Beziehungen.

Langfristige Auswirkungen und Prognose der posttraumatischen Belastungsstörung

Die langfristigen Auswirkungen und die Prognose von PTBS können stark variieren, basierend auf zahlreichen Faktoren wie der Art und Schwere des Traumas, dem Zugang zu Behandlung, sozialer Unterstützung und individuellen Resilienzfaktoren. Hier ist eine detaillierte Betrachtung:

Langfristige Auswirkungen

Psychische Gesundheit

Chronische Symptomatik: Einige Menschen erleben PTBS-Symptome lebenslang, obwohl die Intensität und Häufigkeit variieren können. Chronische PTBS kann zu einer kontinuierlichen Belastung führen, die das tägliche Leben beeinträchtigt.

Komorbidität: PTBS ist oft mit anderen psychischen Störungen verbunden, wie Depression, Angststörungen (z.B. generalisierte Angststörung, Panikstörung), Substanzmissbrauch oder Essstörungen. Diese Koexistenz kann die Behandlung komplizieren und die Lebensqualität weiter verschlechtern.

Selbstverletzendes Verhalten: Ein erhöhtes Risiko für Selbstverletzung oder Suizidalität ist bei PTBS-Patienten weit verbreitet, was besondere Aufmerksamkeit und Behandlung erfordert.

Chronische Schmerzen: PTBS kann mit chronischen Schmerzen verbunden sein, insbesondere bei physischen Verletzungen, die während des Traumas entstanden sind. Auch somatische Symptome ohne klare medizinische Ursache sind häufig.

Herz-Kreislauf-Probleme: Der chronische Stress von PTBS kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen, einschließlich Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall.

Immunsystem: Langfristiger Stress kann das Immunsystem schwächen, was zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen und Autoimmunerkrankungen führen kann.

Soziale und Berufliche Auswirkungen

Beziehungen: PTBS kann zu zwischenmenschlichen Schwierigkeiten führen, einschließlich Problemen in romantischen Beziehungen, Freundschaften und Familienbeziehungen. Probleme wie Misstrauen, Entfremdung oder Reizbarkeit können Beziehungen stark belasten.

Arbeitsfähigkeit: Viele Betroffene haben Schwierigkeiten, Arbeit zu finden oder zu behalten, aufgrund von Symptomen wie Konzentrationsproblemen, Hypervigilanz, Flashbacks oder emotionaler Instabilität. Dies kann zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen.

Soziale Isolation: Die Tendenz, soziale Interaktionen zu vermeiden, kann zu Isolation führen, die wiederum die Symptome verstärken kann und das soziale Netzwerk weiter reduziert.

Lebensqualität

Lebenszufriedenheit: Die kontinuierliche Beeinträchtigung durch PTBS-Symptome kann die Lebenszufriedenheit erheblich reduzieren, was zu einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung führen kann.

Selbstwahrnehmung: Negative Selbstwahrnehmung und Schuldgefühle können persistieren und die Selbstachtung und das Selbstwertgefühl beeinträchtigen.

Prognose

Faktoren, die die Prognose beeinflussen

Frühzeitige Intervention: Eine frühe Diagnose und Behandlung können den Verlauf der Störung positiv beeinflussen und die Wahrscheinlichkeit einer chronischen PTBS verringern.

Qualität der Behandlung: Zugang zu wirksamen psychotherapeutischen und pharmakologischen Behandlungsmethoden spielt eine entscheidende Rolle.

Soziale Unterstützung: Eine starke Unterstützung durch Familie, Freunde oder Gemeinschaftsgruppen kann den Genesungsprozess erheblich verbessern.

Resilienz und Persönlichkeitsmerkmale: Individuelle Resilienz, Optimismus, und die Fähigkeit, mit Stress umzugehen, können die Prognose verbessern.

Komorbidität: Die Anwesenheit weiterer psychischer Erkrankungen kann die Behandlung komplizieren und die Prognose verschlechtern.

Traumausmaß: Die Natur, Intensität und Dauer des Traumas sowie vorherige Traumata können die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Genesung beeinflussen.

Mögliche Ergebnisse

Vollständige Remission: Einige Menschen erholen sich vollständig, insbesondere wenn sie frühzeitig und erfolgreich behandelt werden.

Teilweise Symptomreduktion: Viele erleben eine Reduktion der Symptome, aber einige Symptome bleiben bestehen oder kommen unter Stress zurück.

Chronische PTBS: Für einige bleibt PTBS eine lebenslange Herausforderung, wobei die Symptome in Intensität variieren können.

Rückfälle: Auch nach einer Phase der Symptomfreiheit können Rückfälle auftreten, besonders in Zeiten erhöhten Stresses oder bei erneuten traumatischen Ereignissen.

Es ist wichtig anzumerken, dass, obwohl PTBS eine ernsthafte Störung ist, viele Menschen mit angemessener Behandlung und Unterstützung lernen können, ihre Symptome zu managen und ein erfülltes Leben zu führen. Die Prognose ist nicht fixiert und kann sich mit Zeit, Behandlung und persönlichem Wachstum verbessern.

Medizinisches Cannabis wird vermehrt als Behandlungsmöglichkeit für Personen mit posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) in Betracht gezogen. PTBS ist eine ernsthafte Störung, die sich nach dem Erleben oder dem Zeugen von traumatischen Ereignissen entwickeln kann, beispielsweise nach schweren Unfällen, Gewalttaten oder Katastrophen. Die Betroffenen können unter Symptomen wie wiederkehrenden Flashbacks, Albträumen und schweren Angstzuständen leiden.

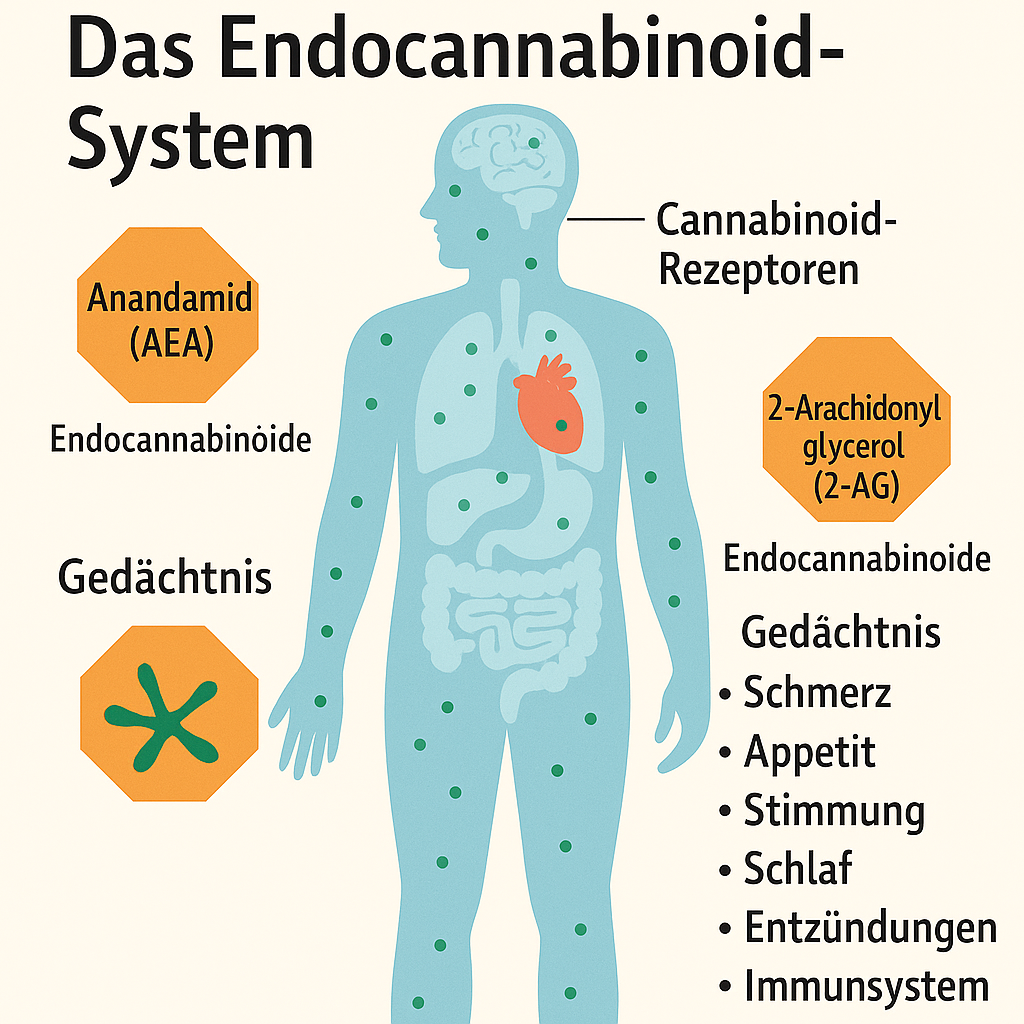

Der Einsatz von medizinischem Cannabis könnte bei manchen Betroffenen zur Linderung von Angst, Schlafproblemen und Stimmungsschwankungen beitragen. Die in Cannabis enthaltenen Substanzen THC und CBD interagieren mit dem Endocannabinoid-System des Körpers, was beruhigende Effekte auf das Nervensystem haben kann. Es gibt Berichte, dass Cannabis die Schlafqualität verbessern und die Angstsymptomatik reduzieren kann.

Dennoch gibt es auch Risiken und Kontroversen bei der Verwendung von Cannabis in der Medizin. Bedenken bestehen bezüglich der Langzeitwirkungen auf die geistige Gesundheit, dem Risiko einer Abhängigkeit und der möglichen Verstärkung der Symptome bei einigen Personen.

Die gesetzlichen Regelungen bezüglich medizinischem Cannabis unterscheiden sich je nach Region und Land. Oft ist eine ärztliche Verschreibung notwendig und bestimmte medizinische Kriterien müssen erfüllt sein, um Cannabis medizinisch nutzen zu dürfen.

Es ist essentiell, dass sich Betroffene mit einem Arzt oder einem Fachexperten austauschen, um zu erörtern, ob medizinisches Cannabis eine geeignete Option für ihre spezifische Situation darstellen könnte.

Autorin: Dr.med Olena Orlova