Kopfschmerzen

Kopfschmerzen sind eine der häufigsten Gesundheitsbeschwerden weltweit. Sie können von einer leichten Unannehmlichkeit bis zu einer starken, das Leben beeinträchtigenden Schmerzerfahrung reichen. Dieser Artikel beleuchtet die verschiedenen Typen von Kopfschmerzen, ihre Ursachen, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten, um ein umfassendes Verständnis dieses weitverbreiteten Problems zu vermitteln.

Arten von Kopfschmerzen:

Spannungskopfschmerzen:

Charakteristik: Oft beschrieben als ein bandartiger Druck oder ein Gefühl der Enge um den Kopf.

Auslöser: Stress, schlechte Haltung, Augenbelastung, Dehydration.

Behandlung: Entspannungstechniken, Schmerzmittel wie Ibuprofen, Lebensstiländerungen.

Migräne:

Symptome: Pulsierender Schmerz, oft einseitig, begleitet von Übelkeit, Licht- und Lärmempfindlichkeit.

Phasen: Prodromal, Aura, Anfall, Postdromal.

Therapie: Triptane, NSAIDs, Präventive Medikamente, Lebensstilmodifikationen.

Cluster-Kopfschmerzen:

Merkmal: Extrem schmerzhafte Angriffe, die in Clustern auftreten, oft hinter einem Auge.

Auslöser: Unklar, möglicherweise Alkohol, Stress, Schlafveränderungen.

Behandlung: Sauerstofftherapie, Triptane, Verhütung durch Medikamente wie Verapamil.

Sinusitis-Kopfschmerzen:

Symptome: Schmerz im Stirn- oder Wangenbereich, oft mit Nasenverstopfung.

Ursachen: Sinusitis, Allergien.

Behandlung: Dekongestiva, Antibiotika bei bakterieller Infektion.

Medikamentenübergebrauchskopfschmerzen:

Entstehung: Durch übermäßigen Gebrauch von Schmerzmitteln.

Management: Reduktion der Medikamenteneinnahme, alternative Schmerzmanagementstrategien.

Diagnostik:

Die Diagnose von Kopfschmerzen basiert hauptsächlich auf der klinischen Geschichte und den beschriebenen Symptomen. Bei Verdacht auf komplexere Ursachen können zusätzliche Untersuchungen notwendig sein:

Neurologische Untersuchungen zur Beurteilung von Anzeichen für neurologische Erkrankungen.

Bildgebende Verfahren wie MRT oder CT zur Ausschlussdiagnostik oder bei unklaren Fällen.

Blutuntersuchungen zur Erkennung von Infektionen oder Stoffwechselstörungen.

Therapeutische Ansätze:

Pharmakologische Behandlung: Abhängig vom Typ der Kopfschmerzen, können Schmerzmittel, Medizinisches Cannabis, spezielle Migränemedikamente oder Präventiva eingesetzt werden.

Nicht-medikamentöse Therapie: Akupunktur, Biofeedback, Stressmanagement, kognitive Verhaltenstherapie.

Lebensstiländerungen: Regelmäßige Schlafenszeiten, Hydratation, Ernährung, körperliche Aktivität.

Prävention:

Die Prävention von Kopfschmerzen umfasst:

Stressreduktion: Meditation, Yoga, Atembungen.

Ergonomische Verbesserungen: Arbeitsplatzgestaltung zur Vermeidung von Spannungen.

Gesunde Lebensgewohnheiten: Regelmäßige Mahlzeiten, ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.

Kopfschmerzen sind ein komplexes Phänomen mit einer Vielzahl von Ursachen und Manifestationen. Ein tieferes Verständnis der verschiedenen Typen und ihrer Behandlungsmöglichkeiten ist entscheidend für eine effektive Bewältigung. Durch eine Kombination aus medizinischer Intervention, Selbstmanagement und Präventionsstrategien können Betroffene die Kontrolle über ihre Kopfschmerzen zurückgewinnen und ihre Lebensqualität verbessern.

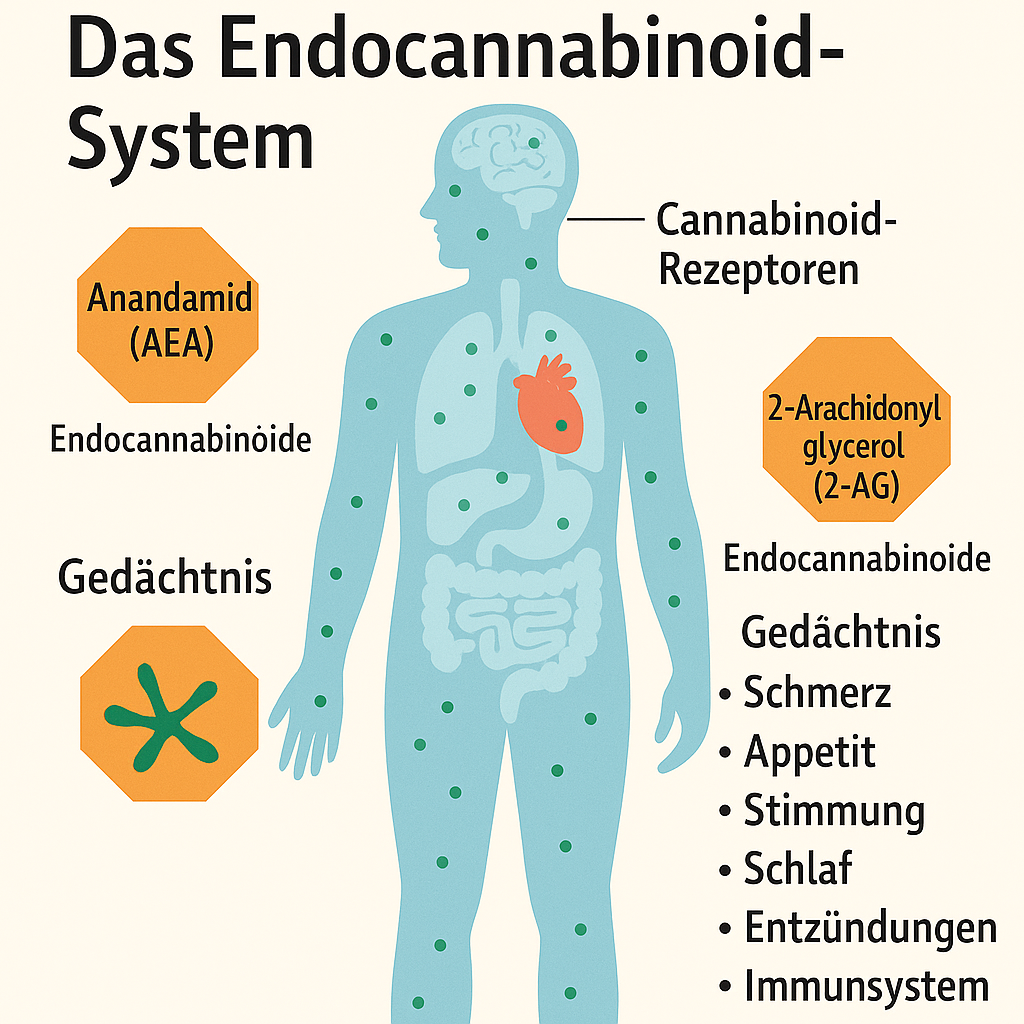

Bei chronischen Kopfschmerzen kann eine Cannabinoid-Therapie mit medizinischem Cannabis tatsächlich eine mögliche Behandlungsoption sein, insbesondere wenn herkömmliche Therapien nicht ausreichend wirksam sind oder zu viele Nebenwirkungen haben. Medizinisches Cannabis kann in einigen Fällen dazu beitragen, die Häufigkeit und Intensität von Kopfschmerzen oder Migräne zu reduzieren.

Die Wirkstoffe in Cannabis, insbesondere THC und CBD, interagieren mit dem Endocannabinoid-System des Körpers, das eine Rolle bei der Schmerzregulation spielt. Einige Studien haben gezeigt, dass Cannabis die Schmerzwahrnehmung verändern und entzündungshemmende Effekte haben kann, was es zu einer wirksamen Ergänzung der Schmerztherapie machen könnte.