Tourette-Syndroms

11. Januar 2025

Tourette-Syndrom

• Antike Welt: Es gibt Erwähnungen von ungewöhnlichen Bewegungen und Geräuschen in alten indischen Texten wie der "Ayurveda" und in der griechischen Medizin, z.B. bei Hippokrates. Diese Beobachtungen waren jedoch zu allgemein, um sie direkt mit dem modernen Verständnis von TS in Verbindung zu bringen.

• Mittelalter und Renaissance: In mittelalterlichen europäischen Dokumenten wurden "dämonische Besessenheit" oder "teuflische Tics" beschrieben, was eine Möglichkeit gewesen sein könnte, Symptome wie Tics zu erklären. In der Renaissancezeit, mit dem Wiederaufleben des Interesses an der Wissenschaft, begannen detailliertere Beschreibungen von Verhalten, das mit TS übereinstimmen könnte.

19. Jahrhundert: Entdeckung und erste Beschreibung

• Georges Gilles de la Tourette: Im Jahr 1885 stellte Georges Gilles de la Tourette seine Dissertation "Étude sur une affection nerveuse caractérisée par de l'incoordination motrice accompagnée d'écholalie et de coprolalie" vor. Darin beschrieb er neun Patienten, die sowohl motorische als auch vokale Tics hatten, einige auch Echolalie und Koprolalie zeigten.

• Einfluss von Charcot: Unter der Anleitung von Jean-Martin Charcot konnte Tourette die Aufmerksamkeit der medizinischen Gemeinschaft auf dieses Leiden lenken. Charcot half, das Wissen über TS durch seine Vorlesungen und Veröffentlichungen zu verbreiten, aber das Syndrom galt als selten und extrem.

20. Jahrhundert: Weiterentwicklung der Diagnose

• Anfang des 20. Jahrhunderts: Nach Charcots Tod erlahmte das Interesse an TS, und die Diagnose basierte auf klinischen Beobachtungen. Die Terminologie war instabil, und TS konnte mit anderen neurologischen Zuständen verwechselt werden.

• 1960er und 1970er Jahre: Dr. Oliver Sacks beschrieb Patienten mit TS in seinen Büchern, wodurch die öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen Zustand gelenkt wurde. In den 1970er Jahren führten Arthur K. Shapiro und Ellen Shapiro einige der ersten systematischen Studien zu TS durch, was zu einem besseren Verständnis und einer besseren Diagnose führte.

• DSM-III (1980): Die Aufnahme von TS in das DSM-III markierte die offizielle Anerkennung in den USA. Die diagnostischen Kriterien waren recht umfassend, was zu einer Diagnose von TS bei Patienten mit vorübergehenden Tics führen konnte.

• DSM-III-R (1987): Eine Verfeinerung der Kriterien, die Hinzufügung der Notwendigkeit, dass Tics über ein Jahr vorhanden sein müssen, um die Diagnose TS zu stellen, verengte den diagnostischen Bereich und machte die Diagnose spezifischer.

Ende des 20. - Anfang des 21. Jahrhunderts: Moderne Diagnose

• DSM-IV (1994): Hier wurden strengere Kriterien eingeführt, die sowohl motorische als auch vokale Tics für die Diagnose erforderten, was Fälle ausschloss, bei denen der Patient nur motorische oder nur vokale Tics hatte.

• ICD-10 (1992): Die Weltgesundheitsorganisation nahm TS auch in ihre Klassifikation auf, was zur Standardisierung der Diagnose auf internationaler Ebene beitrug.

• DSM-5 (2013): Die letzten Änderungen beinhalten die Klarstellung des Altersbeginns (vor dem 18. Lebensjahr), die Möglichkeit einer Remission von Tics und deren zeitweises Wiederauftreten sowie die Unterscheidung zwischen einfachen und komplexen Tics. Der Fokus auf komorbide Störungen wurde verstärkt.

Moderne Diagnosemethoden

• Klinische Beobachtung: Die Diagnose von TS basiert weiterhin auf der klinischen Beobachtung des Patienten. Ärzte sammeln die Krankengeschichte, beobachten Tics in Echtzeit oder über Videoaufnahmen.

• Differenzialdiagnose: Es ist wichtig, andere Zustände auszuschließen, wie Nebenwirkungen von Medikamenten, postinfektiöse Zustände, Autismus oder andere neurologische Erkrankungen.

• Neuroimaging und neurologische Untersuchung: Obwohl diese Methoden TS nicht direkt diagnostizieren, helfen sie, andere Pathologien auszuschließen. MRT, EEG können für ein umfassenderes Verständnis des Zustands des Patienten verwendet werden.

• Psychiatrische Bewertung: Notwendig für die Diagnose von begleitenden psychischen Störungen wie ADHS, OCD, Angststörungen oder Depression, die das klinische Bild beeinflussen können.

Zukunft der Diagnose

• Genetische Untersuchungen: Mit dem Fortschritt der genetischen Forschung könnten in Zukunft genetische Marker auf eine Prädisposition für TS hinweisen oder bei der Differenzialdiagnose helfen.

• Neuromaging-Technologien: Die Weiterentwicklung von funktionellem MRT, PET und anderen Methoden könnte spezifische Aktivitätsmuster der Neuronen, die mit TS verbunden sind, aufdecken, was die Diagnosegenauigkeit verbessern würde.

• Maschinelles Lernen und KI: Es ist möglich, dass Algorithmen des maschinellen Lernens in Zukunft große Datenmengen von TS-Patienten analysieren können, um Muster zu erkennen, die dem menschlichen Auge entgehen.

Die Geschichte der Diagnose des Tourette-Syndroms zeigt, wie Wissenschaft und Medizin sich entwickelt haben, von den ersten informellen Beschreibungen bis zu den heutigen streng standardisierten Kriterien, und unterstreicht die Bedeutung eines interdisziplinären Ansatzes bei der Erforschung und Behandlung dieses komplexen neurologischen Zustands.

Epidemiologie und Demografie

• Prävalenz: Schätzungen variieren, aber es wird angenommen, dass 0,3 bis 1% der Bevölkerung an TS leidet, mit einer höheren Prävalenz bei Kindern.

• Geographische Verteilung: Es gibt keine Beweise dafür, dass TS in bestimmten Regionen verbreiteter ist, obwohl der Zugang zur Diagnose die Statistik beeinflussen kann.

• Geschlecht: Das männliche Geschlecht überwiegt im Verhältnis 3:1 oder sogar 4:1, was möglicherweise mit genetischen oder hormonellen Faktoren zusammenhängt.

• Ethnische Unterschiede: Es gibt keine überzeugenden Daten über Unterschiede nach ethnischer Zugehörigkeit, obwohl kulturelle Faktoren die Diagnose und Berichterstattung beeinflussen können.

Genetik und Molekularbiologie

• Genetische Prädisposition: Studien haben gezeigt, dass TS eine starke genetische Komponente hat, mit einer komplexen, mehrgenig-familiären Vererbung.

o Gene: SLITRK1, CNTNAP2 und andere sind mit TS assoziiert, aber es gibt kein einziges "Tourette-Gen".

• Epigenetik: Änderungen in der Genexpression können die Entwicklung von TS beeinflussen.

• Neurotransmitter:

o Dopamin: Ein Ungleichgewicht im dopaminergen System gilt als zentral für die Pathogenese der Tics.

o Serotonin: In Verbindung mit begleitendem OCD und Angststörungen.

o Glutamat: Mögliche Beteiligung an der Pathophysiologie von Tics und Verhaltensstörungen.

Anatomie und Neurobiologie

• Gehirnstrukturen:

o Basalganglien: Besonders Striatum und Thalamus zeigen Anomalien bei TS.

o Gehirnrinde: Es wurden Veränderungen in der präfrontalen Rinde, der motorischen Rinde und der Inselrinde nachgewiesen.

o Weißes Mark: Veränderungen in den Verbindungen zwischen verschiedenen Gehirnregionen.

• Neuroimaging: MRT, funktionelle MRT, PET zeigen Unterschiede in der Aktivität und Struktur des Gehirns bei Patienten mit TS.

Klinische Aspekte

Tics:

• Einfache motorische Tics: Blinzeln, Kopf- oder Nackenbewegungen.

• Komplexe motorische Tics: Bewegungsabfolgen, wie Sprünge, Schläge gegen sich selbst oder andere.

• Einfache vokale Tics: Husten, Schnauben.

• Komplexe vokale Tics: Palilalie (Wiederholung eigener Worte), Echolalie (Wiederholung fremder Worte), Koprolalie (unflätige Ausdrücke).

Verhaltensmerkmale:

• Prätik-Gefühle: Viele Patienten empfinden ein inneres Spannungsgefühl vor dem Tic, das durch die Durchführung des Tic gelindert wird.

• Variabilität der Symptome: Tics können im Laufe der Zeit in Art, Häufigkeit und Intensität variieren. Manchmal können Tics vorübergehend verschwinden oder abnehmen.

Begleitende Störungen:

• ADHS: Eine der häufigsten Begleiterkrankungen, die Konzentration und Impulskontrolle beeinflusst.

• OCD: Zwangsverhalten kann schwer von komplexen Tics zu unterscheiden sein.

• Angststörungen, Depression: Können sowohl als Folge des mit TS verbundenen Stresses als auch mit einer gemeinsamen biologischen Basis auftreten.

Diagnose

• Klinische Kriterien: Laut DSM-5 müssen Tics über ein Jahr vorhanden sein, vor dem 18. Lebensjahr beginnen und nicht das Ergebnis von Medikamenten oder anderen Zuständen sein.

• Differenzialdiagnose: TS muss von anderen neurologischen und psychiatrischen Störungen wie Huntington-Chorea, postenzephalitischen Syndromen unterschieden werden.

Behandlung

Pharmakotherapie:

• Antipsychotika: Haloperidol, Risperidon, Quetiapin bei schweren Tics, aber mit Risiko von Nebenwirkungen.

• Alpha-Agonisten: Clonidin, Guanfacin bei leichten Tics mit geringeren Nebenwirkungen.

• SSRI: Bei begleitendem OCD oder Depression.

Psychotherapie und Verhaltensansätze:

• HRT: Training zur Erkennung und Ersetzung von Tics.

• CBIT: Kombiniert HRT mit Entspannungstraining und Stressbewältigung.

• KVT: Arbeit an begleitenden psychologischen Problemen.

Neue und experimentelle Methoden:

• TMS: Hat einige vielversprechende Ergebnisse bei der Reduktion von Tics gezeigt.

• DBS: In den schwersten Fällen angewendet, erfordert chirurgischen Eingriff.

Soziale Inklusion und Unterstützung

• Bildungsprogramme: Schulung von Lehrern, Eltern und Gleichaltrigen über TS.

• Schaffung einer unterstützenden Umgebung: In Schulen, am Arbeitsplatz, in sozialen Kreisen, zur Erleichterung des Lebens mit TS.

Psychosozialer Kontext

• Stigma und Verständnis: Kampf gegen falsche Vorstellungen von TS, insbesondere über Koprolalie, die kein obligatorisches Symptom ist.

Medizinisches Cannabis

• Antike Welt: Es gibt Erwähnungen von ungewöhnlichen Bewegungen und Geräuschen in alten indischen Texten wie der "Ayurveda" und in der griechischen Medizin, z.B. bei Hippokrates. Diese Beobachtungen waren jedoch zu allgemein, um sie direkt mit dem modernen Verständnis von TS in Verbindung zu bringen.

• Mittelalter und Renaissance: In mittelalterlichen europäischen Dokumenten wurden "dämonische Besessenheit" oder "teuflische Tics" beschrieben, was eine Möglichkeit gewesen sein könnte, Symptome wie Tics zu erklären. In der Renaissancezeit, mit dem Wiederaufleben des Interesses an der Wissenschaft, begannen detailliertere Beschreibungen von Verhalten, das mit TS übereinstimmen könnte.

19. Jahrhundert: Entdeckung und erste Beschreibung

• Georges Gilles de la Tourette: Im Jahr 1885 stellte Georges Gilles de la Tourette seine Dissertation "Étude sur une affection nerveuse caractérisée par de l'incoordination motrice accompagnée d'écholalie et de coprolalie" vor. Darin beschrieb er neun Patienten, die sowohl motorische als auch vokale Tics hatten, einige auch Echolalie und Koprolalie zeigten.

• Einfluss von Charcot: Unter der Anleitung von Jean-Martin Charcot konnte Tourette die Aufmerksamkeit der medizinischen Gemeinschaft auf dieses Leiden lenken. Charcot half, das Wissen über TS durch seine Vorlesungen und Veröffentlichungen zu verbreiten, aber das Syndrom galt als selten und extrem.

20. Jahrhundert: Weiterentwicklung der Diagnose

• Anfang des 20. Jahrhunderts: Nach Charcots Tod erlahmte das Interesse an TS, und die Diagnose basierte auf klinischen Beobachtungen. Die Terminologie war instabil, und TS konnte mit anderen neurologischen Zuständen verwechselt werden.

• 1960er und 1970er Jahre: Dr. Oliver Sacks beschrieb Patienten mit TS in seinen Büchern, wodurch die öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen Zustand gelenkt wurde. In den 1970er Jahren führten Arthur K. Shapiro und Ellen Shapiro einige der ersten systematischen Studien zu TS durch, was zu einem besseren Verständnis und einer besseren Diagnose führte.

• DSM-III (1980): Die Aufnahme von TS in das DSM-III markierte die offizielle Anerkennung in den USA. Die diagnostischen Kriterien waren recht umfassend, was zu einer Diagnose von TS bei Patienten mit vorübergehenden Tics führen konnte.

• DSM-III-R (1987): Eine Verfeinerung der Kriterien, die Hinzufügung der Notwendigkeit, dass Tics über ein Jahr vorhanden sein müssen, um die Diagnose TS zu stellen, verengte den diagnostischen Bereich und machte die Diagnose spezifischer.

Ende des 20. - Anfang des 21. Jahrhunderts: Moderne Diagnose

• DSM-IV (1994): Hier wurden strengere Kriterien eingeführt, die sowohl motorische als auch vokale Tics für die Diagnose erforderten, was Fälle ausschloss, bei denen der Patient nur motorische oder nur vokale Tics hatte.

• ICD-10 (1992): Die Weltgesundheitsorganisation nahm TS auch in ihre Klassifikation auf, was zur Standardisierung der Diagnose auf internationaler Ebene beitrug.

• DSM-5 (2013): Die letzten Änderungen beinhalten die Klarstellung des Altersbeginns (vor dem 18. Lebensjahr), die Möglichkeit einer Remission von Tics und deren zeitweises Wiederauftreten sowie die Unterscheidung zwischen einfachen und komplexen Tics. Der Fokus auf komorbide Störungen wurde verstärkt.

Moderne Diagnosemethoden

• Klinische Beobachtung: Die Diagnose von TS basiert weiterhin auf der klinischen Beobachtung des Patienten. Ärzte sammeln die Krankengeschichte, beobachten Tics in Echtzeit oder über Videoaufnahmen.

• Differenzialdiagnose: Es ist wichtig, andere Zustände auszuschließen, wie Nebenwirkungen von Medikamenten, postinfektiöse Zustände, Autismus oder andere neurologische Erkrankungen.

• Neuroimaging und neurologische Untersuchung: Obwohl diese Methoden TS nicht direkt diagnostizieren, helfen sie, andere Pathologien auszuschließen. MRT, EEG können für ein umfassenderes Verständnis des Zustands des Patienten verwendet werden.

• Psychiatrische Bewertung: Notwendig für die Diagnose von begleitenden psychischen Störungen wie ADHS, OCD, Angststörungen oder Depression, die das klinische Bild beeinflussen können.

Zukunft der Diagnose

• Genetische Untersuchungen: Mit dem Fortschritt der genetischen Forschung könnten in Zukunft genetische Marker auf eine Prädisposition für TS hinweisen oder bei der Differenzialdiagnose helfen.

• Neuromaging-Technologien: Die Weiterentwicklung von funktionellem MRT, PET und anderen Methoden könnte spezifische Aktivitätsmuster der Neuronen, die mit TS verbunden sind, aufdecken, was die Diagnosegenauigkeit verbessern würde.

• Maschinelles Lernen und KI: Es ist möglich, dass Algorithmen des maschinellen Lernens in Zukunft große Datenmengen von TS-Patienten analysieren können, um Muster zu erkennen, die dem menschlichen Auge entgehen.

Die Geschichte der Diagnose des Tourette-Syndroms zeigt, wie Wissenschaft und Medizin sich entwickelt haben, von den ersten informellen Beschreibungen bis zu den heutigen streng standardisierten Kriterien, und unterstreicht die Bedeutung eines interdisziplinären Ansatzes bei der Erforschung und Behandlung dieses komplexen neurologischen Zustands.

Epidemiologie und Demografie

• Prävalenz: Schätzungen variieren, aber es wird angenommen, dass 0,3 bis 1% der Bevölkerung an TS leidet, mit einer höheren Prävalenz bei Kindern.

• Geographische Verteilung: Es gibt keine Beweise dafür, dass TS in bestimmten Regionen verbreiteter ist, obwohl der Zugang zur Diagnose die Statistik beeinflussen kann.

• Geschlecht: Das männliche Geschlecht überwiegt im Verhältnis 3:1 oder sogar 4:1, was möglicherweise mit genetischen oder hormonellen Faktoren zusammenhängt.

• Ethnische Unterschiede: Es gibt keine überzeugenden Daten über Unterschiede nach ethnischer Zugehörigkeit, obwohl kulturelle Faktoren die Diagnose und Berichterstattung beeinflussen können.

Genetik und Molekularbiologie

• Genetische Prädisposition: Studien haben gezeigt, dass TS eine starke genetische Komponente hat, mit einer komplexen, mehrgenig-familiären Vererbung.

o Gene: SLITRK1, CNTNAP2 und andere sind mit TS assoziiert, aber es gibt kein einziges "Tourette-Gen".

• Epigenetik: Änderungen in der Genexpression können die Entwicklung von TS beeinflussen.

• Neurotransmitter:

o Dopamin: Ein Ungleichgewicht im dopaminergen System gilt als zentral für die Pathogenese der Tics.

o Serotonin: In Verbindung mit begleitendem OCD und Angststörungen.

o Glutamat: Mögliche Beteiligung an der Pathophysiologie von Tics und Verhaltensstörungen.

Anatomie und Neurobiologie

• Gehirnstrukturen:

o Basalganglien: Besonders Striatum und Thalamus zeigen Anomalien bei TS.

o Gehirnrinde: Es wurden Veränderungen in der präfrontalen Rinde, der motorischen Rinde und der Inselrinde nachgewiesen.

o Weißes Mark: Veränderungen in den Verbindungen zwischen verschiedenen Gehirnregionen.

• Neuroimaging: MRT, funktionelle MRT, PET zeigen Unterschiede in der Aktivität und Struktur des Gehirns bei Patienten mit TS.

Klinische Aspekte

Tics:

• Einfache motorische Tics: Blinzeln, Kopf- oder Nackenbewegungen.

• Komplexe motorische Tics: Bewegungsabfolgen, wie Sprünge, Schläge gegen sich selbst oder andere.

• Einfache vokale Tics: Husten, Schnauben.

• Komplexe vokale Tics: Palilalie (Wiederholung eigener Worte), Echolalie (Wiederholung fremder Worte), Koprolalie (unflätige Ausdrücke).

Verhaltensmerkmale:

• Prätik-Gefühle: Viele Patienten empfinden ein inneres Spannungsgefühl vor dem Tic, das durch die Durchführung des Tic gelindert wird.

• Variabilität der Symptome: Tics können im Laufe der Zeit in Art, Häufigkeit und Intensität variieren. Manchmal können Tics vorübergehend verschwinden oder abnehmen.

Begleitende Störungen:

• ADHS: Eine der häufigsten Begleiterkrankungen, die Konzentration und Impulskontrolle beeinflusst.

• OCD: Zwangsverhalten kann schwer von komplexen Tics zu unterscheiden sein.

• Angststörungen, Depression: Können sowohl als Folge des mit TS verbundenen Stresses als auch mit einer gemeinsamen biologischen Basis auftreten.

Diagnose

• Klinische Kriterien: Laut DSM-5 müssen Tics über ein Jahr vorhanden sein, vor dem 18. Lebensjahr beginnen und nicht das Ergebnis von Medikamenten oder anderen Zuständen sein.

• Differenzialdiagnose: TS muss von anderen neurologischen und psychiatrischen Störungen wie Huntington-Chorea, postenzephalitischen Syndromen unterschieden werden.

Behandlung

Pharmakotherapie:

• Antipsychotika: Haloperidol, Risperidon, Quetiapin bei schweren Tics, aber mit Risiko von Nebenwirkungen.

• Alpha-Agonisten: Clonidin, Guanfacin bei leichten Tics mit geringeren Nebenwirkungen.

• SSRI: Bei begleitendem OCD oder Depression.

Psychotherapie und Verhaltensansätze:

• HRT: Training zur Erkennung und Ersetzung von Tics.

• CBIT: Kombiniert HRT mit Entspannungstraining und Stressbewältigung.

• KVT: Arbeit an begleitenden psychologischen Problemen.

Neue und experimentelle Methoden:

• TMS: Hat einige vielversprechende Ergebnisse bei der Reduktion von Tics gezeigt.

• DBS: In den schwersten Fällen angewendet, erfordert chirurgischen Eingriff.

Soziale Inklusion und Unterstützung

• Bildungsprogramme: Schulung von Lehrern, Eltern und Gleichaltrigen über TS.

• Schaffung einer unterstützenden Umgebung: In Schulen, am Arbeitsplatz, in sozialen Kreisen, zur Erleichterung des Lebens mit TS.

Psychosozialer Kontext

• Stigma und Verständnis: Kampf gegen falsche Vorstellungen von TS, insbesondere über Koprolalie, die kein obligatorisches Symptom ist.

• Psychologische Unterstützung: Arbeit mit Psychologen zur Verbesserung des Selbstwertgefühls, sozialer Fähigkeiten und Stressbewältigung.

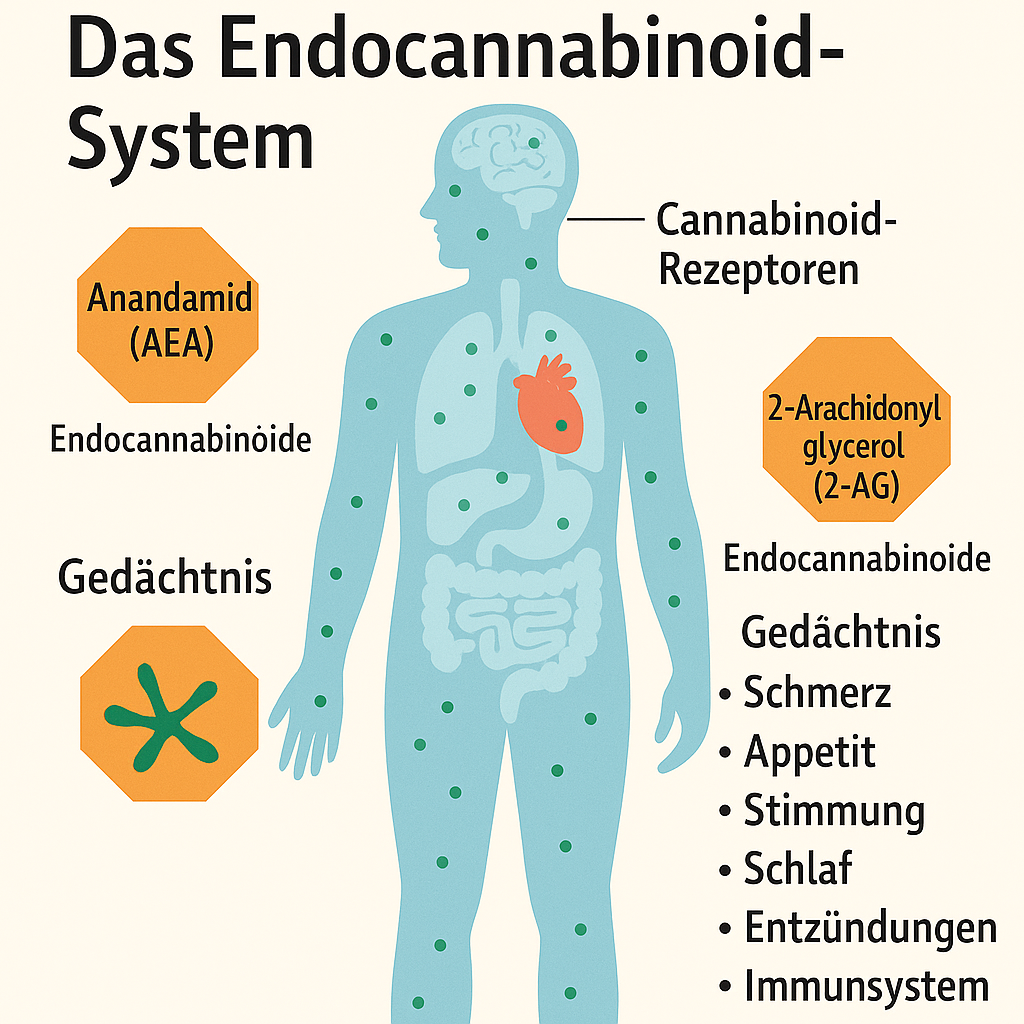

Medizinisches Cannabis wird von einigen Personen mit Tourette-Syndrom als Behandlungsoption in Betracht gezogen, besonders wenn herkömmliche Medikamente nicht wirksam sind oder unerwünschte Nebenwirkungen haben.

Einige Studien deuten darauf hin, dass Cannabis helfen kann, die Häufigkeit und Schwere der Tics zu reduzieren.

Einige Studien deuten darauf hin, dass Cannabis helfen kann, die Häufigkeit und Schwere der Tics zu reduzieren.

In jüngeren Studien wurde untersucht, wie effektiv medizinisches Cannabis bei der Behandlung des Tourette-Syndroms ist. Eine klinische Studie in Australien hat gezeigt, dass eine Kombination von Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) die Häufigkeit und Schwere der Tics signifikant reduzieren kann. Die Teilnehmer der Studie erlebten eine Reduzierung ihrer Tics um etwa 50% innerhalb von sechs Wochen. Zudem wurde festgestellt, dass die Behandlung mit medizinischem Cannabis auch mit einer Verringerung von begleitenden Symptomen wie Zwangsstörungen und Angstzuständen verbunden war.

Eine weitere Studie aus Israel zeigte ähnliche Ergebnisse, wobei die Teilnehmer nach einer 12-wöchigen Behandlung mit medizinischem Cannabis eine durchschnittliche Reduzierung der Tic-Schwere um 38% auf der Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) verzeichneten. Diese Studie betonte auch eine allgemeine Verbesserung der Lebensqualität und eine Verringerung der Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Cannabis zur Behandlung des Tourette-Syndroms sorgfältig überwacht werden sollte, da es auch zu Nebenwirkungen wie kognitiven Schwierigkeiten kommen kann, einschließlich verlangsamter Gedankenverarbeitung und Gedächtnisproblemen.

Eine weitere Studie aus Israel zeigte ähnliche Ergebnisse, wobei die Teilnehmer nach einer 12-wöchigen Behandlung mit medizinischem Cannabis eine durchschnittliche Reduzierung der Tic-Schwere um 38% auf der Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) verzeichneten. Diese Studie betonte auch eine allgemeine Verbesserung der Lebensqualität und eine Verringerung der Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Cannabis zur Behandlung des Tourette-Syndroms sorgfältig überwacht werden sollte, da es auch zu Nebenwirkungen wie kognitiven Schwierigkeiten kommen kann, einschließlich verlangsamter Gedankenverarbeitung und Gedächtnisproblemen.